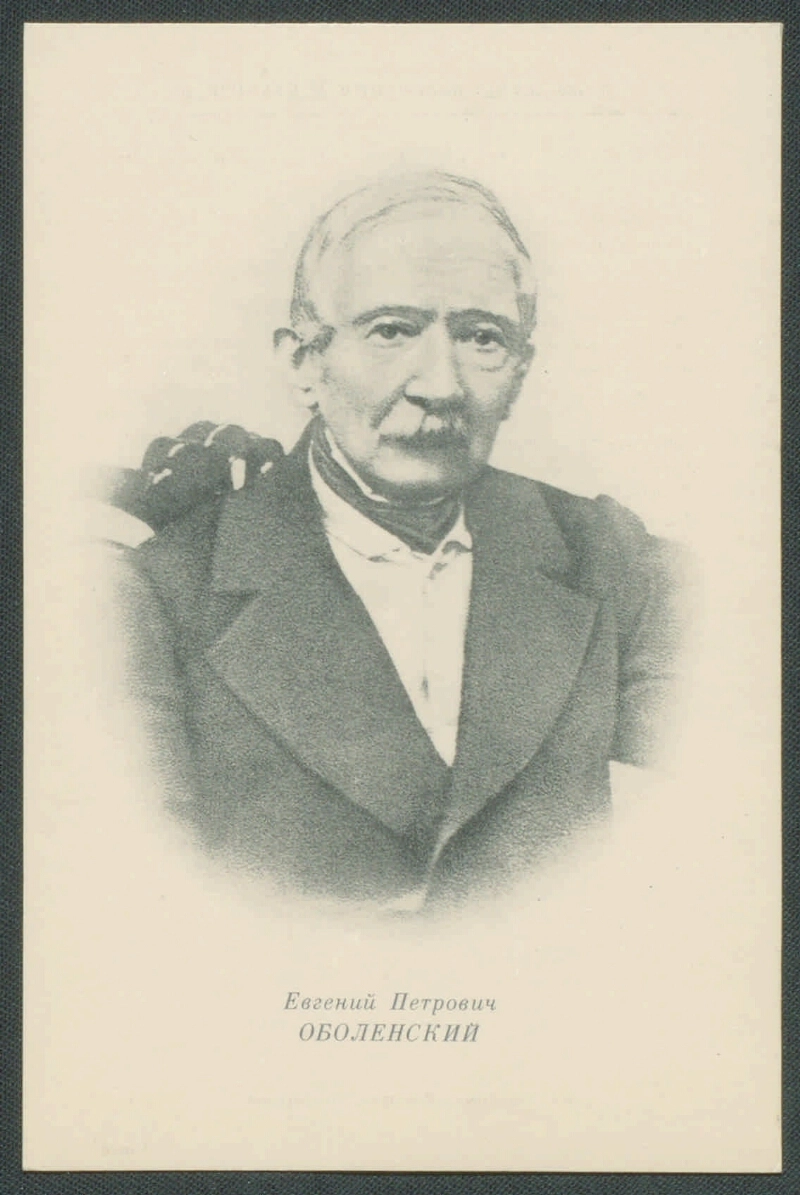

10 марта (по новому стилю) исполнилось 160 лет со дня кончины знаменитого декабриста — князя Евгения Оболенского — поручика лейб-гвардии Финляндского полка, члена «Союза спасения» и «Союза благоденствия» и одного из основателей Северного общества.

Могила декабриста сохранилась на обычном городском кладбище (родовое захоронение князей Оболенских находилось в Лаврентьевом монастыре в Калуге). И сегодня на ней можно встретить живые цветы. Так, всю зиму на постаменте пролежала красная роза. Журналист kaluga.aif. ru побывал на могиле и узнал, кто несёт ему цветы.

В поисках захоронения

В середине 1980-х калужские школьники из клуба помощи памятникам старины «Добрая воля» вместе с краеведом Александром Днепровским-Орбелиани отправились на Пятницкое кладбище в поисках утерянной могилы декабриста. Южнее Петропавловского храма они обнаружили старинное захоронение и надгробный обелиск. Могила чудом сохранилась с 1865 года. Надгробие в форме колонны, перебитой кубом и увенчанное погребальной чашей, как позже выяснилось, было взято с чужого знатного захоронения ещё в советское время. Тогда стёрли надпись прежнего владельца.

До революции на могиле декабриста лежала чугунная плита в виде саркофага. На ней когда-то была эпитафия: «Оболенский Евгений Петрович, князь, р. 6 октября 1795, ум. 26 февраля 1865. Верный в слове и деле, верный в дружбе. Мир христианской душе его! С ним вера, правда и любовь перед Господом, с нами — женою, детьми и близкими — молитвы и благословение его».

Первоначальный памятник декабристу советская власть отправила на переплавку в 1931 году.

Год спустя комиссия управления благоустройства Госкоммупотдела заказала калужскому скульптору Анатолию Реброву изготовить мраморный барельеф в форме медальона декабриста Оболенского для новой могильной серой плиты на бывшем Пятницком кладбище. В феврале 1932-го работа была выполнена и принята комиссией.

Однако идея установить барельеф на могиле декабриста городскими властями так и не была реализована. Уже после войны, в 1951 году, на могиле появилась та самая старинная тумба из гранита.

Смертный грех

Ещё в Сибири в кабинете у князя лишённого титула на столе лежала небольшая книжка. Крупными буквами там было написано «На смерть Милорадовича». В самом начале биографических очерков приведены слова: «Генерал был в 60 сражениях, Бог его миловал, но погиб от руки злодея Евгения Оболенского».

Все, кто видел эту книгу, недоумевали. Ходило много слухов. Говорили, что держать её перед глазами ему предписано правительством. В наказание за убийство, чтобы до смертного часа терзался совестью. Другие поговаривали, что сам Оболенский наложил на себя это наказание.

Евгений Оболенский возглавил руководство двухтысячным восстанием на Сенатской площади 14 декабря 1825 года. Без умысла лишь ранил генерал-губернатора Петербурга: штыком отгонял его лошадь. Выстрелил Каховский. Штык соскользнул прямо в бок Милорадовичу. Роковой оказалась рана от пули. Об этом свидетельствует в своих мемуарах декабрист и сослуживец князя Андрей Розен: «Граф Милорадович, любимый вождь всех воинов, спокойно въехал в каре и старался уговорить солдат; ручался им честью, что государь простит им ослушание, если они тотчас вернутся в свои казармы… Князь Оболенский взял под узду его коня, чтобы увести и спасти всадника, который противился. Наконец Оболенский штыком солдатского ружья колол коня его в бок, чтобы вывести героя из каре. В эту минуту пули Каховского и ещё двух солдат смертельно ранили смелого воина. Ему суждено было пасть от русской пули».

На самом деле, глубокое чувство вины преследовало князя из-за смертельной дуэли ещё в молодости. Его брат Сергей Кашкин как-то неудачно пошутил с офицером Свиньиным. Последовал вызов на дуэль. Вместо безусого брата отправился стреляться Евгений Петрович. Говорили, что Оболенский после этого всё время искал успокоения. Вступил в масонскую ложу и жаждал монашеского креста, чтобы искупить грех человекоубийства. Его то он и отмаливал долгие 30 лет.

«Дуэль — гнусный предрассудок, который кровью велит омыть запятнанную честь. Им ни честь не восстанавливается и ничто не разрешается, но удовлетворяется только общественное мнение», — напишет спустя годы Оболенский,

прозванный декабристами полусвятым. – Бог даёт жизнь, и только Он вправе её забрать».

За голубую кровь и принадлежность к старейшему дворянскому роду князя называли ещё Рюриком, а за религиозный фанатизм — патриархом. Оболенский горячо желал присоединения турецкого Константинополя к православной империи.

В конце жизни князь Оболенский простил Николая I, исполнив самую тяжёлую евангельскую заповедь «Возлюби врага своего». Государственный преступник первого разряда был приговорён государем к смертной казни «отсечением головы», заменённой вечной каторгой в Сибири.

Из Алексеевского равелина Петропавловской крепости Оболенский отправился в кандалах в Иркутск. Позже срок каторги сократили до 30 лет. С 1839 года Оболенский находился на поселении в Нерчинске. В Сибири преподавал в школе, столярничал, увлекался огородничеством.

В ссылке в Ялуторовске женился на простой неграмотной горничной Вареньке Барановой, вольноотпущенной крестьянке чиновника Блохина. Супруга была младше его на четверть века. Этот брак тогда наделал много шума в свете. Оболенский сам занялся воспитанием и образованием жены. Она стала светской женщиной и позднее породнилась с родом Пушкиных.

Набожный старик

Декабрист и когда-то блестящий гвардейский офицер Оболенский возвратился из сибирской ссылки по манифесту от 26 августа 1856 года. Политическому преступнику, лишённому титула, разрешили именоваться гражданином

Оболенским. Ему вернули дворянское достоинство, а княжеский титул — уже его детям. Права всех декабристов были полностью восстановлены.

В декабре 1856 года Евгений Оболенский поселился с семьёй и детьми в Калуге, в доме своей родной сестры Натальи Оболенской на углу улицы Проломной (ныне — улица Пушкина, 9). Дом был куплен к приезду брата у вдовы подполковника Марьи Сухотиной.

«Наш нижний этаж составляет особый мир, в котором сохранились предания сибирские, — пишет в письме Евгений Оболенский. — Мы здесь не знаем ни лакеев, ни разных европейских нововведений — всё это вносится к нам из верхнего этажа, где сестра, как Добрый Гений, блюдёт за нами».

Будущий декабрист в детстве сам часто гостил в губернской столице. Его дед Евгений Петрович Кашкин был наместником в Калуге и Туле (1793–1796 гг.). Отец Пётр Николаевич Оболенский был тульским губернатором.

Уже после ссылки почти каждый день седого старика можно было встретить на церковной службе в Георгиевском храме в Калуге. Поговаривали, что он стал глубоко религиозным.

Часто его встречали в клубе Дворянского собрания на Садовой улице. Высокий старик с белой бородой скромно и молчаливо сидел по большей части в клубной библиотеке. На вопрос, кто это, отвечали: «Гражданин Оболенский».

Находился бывший ссыльный под негласным надзором полиции. Декабрист занимался подготовкой крестьянской реформы 1861 года в Калужской губернии в здании Дворянского собрания. Старик дождался исполнения своей мечты — отмены рабства в России. Многим мыслям Оболенского благоволил император Александр II, освободивший крестьян.

«Назначение человека — борьба. Борьба за торжество в мире истины, добра и справедливости… Пусть новое поколение действует, но пусть оно видит в нас ценителей добра и всегдашних противников зла, в каком бы оно обманчивом свете ни представлялось. В этом наше призвание», — писал Оболенский.

Рассказывали, что до самой смерти он носил удивительное кольцо. Сделано оно было из золота и чугуна — из куска кандалов, в которых князя-декабриста привезли в Сибирь. Это кольцо сейчас хранится у его потомков.

Декабристами восхищался великий русский писатель Лев Толстой: «…счастье не в Сибири, не в Петербурге, а в духе людей. И каторга, и ссылки, и неволя были счастье, а генеральство, и богатство, и свобода — великие бедствия»

Посреди простого народа

Умер князь Евгений Оболенский 26 февраля 1865 года (по старому стилю) от простуды. Родным он завещал похоронить себя среди простых калужан: «Я хочу быть среди народа». В метрической книге храма Георгия за верхом есть данные, что его погребли 1 марта, в возрасте 69 лет, на участке Пятницкого кладбища недалеко от Петропавловской церкви. Исповедовал и приобщал священник Иаков Извеков.

Жена — Варвара Самсоновна — пережила мужа на 30 лет. Калужане прозвали её «княгиня-бурятка». Из их девятерых детей выжили четверо. В Калуге умерли в младенческом возрасте Елена, Мария и Михаил. Их захоронили на пятом участке Пятницкого кладбища, где затем пожелал упокоиться и их отец — декабрист Евгений Оболенский. Оставшихся в живых детей — Ивана, Петра, Елену и Ольгу внесли в дворянскую родословную книгу Калужской губернии.

После смерти декабриста дом на улице Пушкина, 9, купили Станкевичи. Память о знаменитом «Рюрике» жива в Калуге по сей день, а его могила взята под государственную охрану.

Как стало известно, цветы принесли краеведы, которые на своих экскурсиях рассказывают калужанам и гостям города о жизни декабриста Евгения Оболенского.

Кстати

В доме Оболенского на улице Пушкина, 9, до наших дней сохранилась уникальная чугунная винтовая морская лестница на второй этаж дома. По ней когда-то ступала нога знаменитого бунтаря из Петербурга.