В начале апреля 1942 года началась битва с фашистами в самой высокой точке Калужской области (275 м) — Зайцевой горе.

Оценки советских потерь в самой кровавой битве Великой Отечественной войны под Зайцевой горой сильно разнятся — от 100 до 400 тысяч убитых и раненых советских солдат и офицеров. Один из оставшихся в живых бойцов — калужанин Александр Апполонов получил награду лишь четверть века спустя. Подробнее — в материале kaluga.aig.ru

Брали штурмом

В конце 1941 года 50-я армия генерала Болдина, героически отстоявшая Тулу, а затем освободившая Калугу, вышла к Варшавскому шоссе, по которому немцы поставляли припасы и подкрепления для своей юхновской группировки.

Зайцевой Горой солдаты назвали высоту 269,8 (Фомино-1) и высоту 275,6 (Фомино-2). Получив приказ перерезать между высотами проходящее Варшавское шоссе, генерал Болдин изучил поле предстоящего боя и сообщил Георгию Жукову свой вердикт: «Это мышеловка». Ему повторили приказ: «Зайцеву Гору взять».

12 апреля 1942 года первой на гору пошла 146-я стрелковая дивизия генерал-лейтенанта Новосельского. Их было свыше 11 тысяч бойцов. Через несколько дней на переформирование в тыл отвели около четырех тысяч уцелевших. Свыше семи тысяч солдат выбыли убитыми, ранеными и пропавшими без вести.

На смену в бой пошла 58-я Одесская дивизия полковника Шкодуновича. Бойцы продержались на плацдарме за Шаниным болотом дольше всех, но почти все погибли в бесконечных дневных и ночных атаках. Ей на смену пришла 173-я стрелковая дивизия полковника Гиханова. Весь апрель 50-я армия почти ежедневно атаковала Зайцеву гору большими силами, каждый раз безрезультатно, неся огромные потери.

Ветераны вспоминали: «Представь, что тебе вручают снаряд или мину, и ты тащишь их 30 км по бездорожью вместе с оружием и вещмешком, причем последний, самый трудный, участок пути — Шанино болото — ещё и обстреливается. Если ты не погиб в этом болоте, то тебя ждёт холодная еда и короткий сон в заснеженной воронке. А на рассвете — атака через поле, на котором, скорее всего, для тебя всё и закончится. Раненых с огромным трудом вывозили по ночам, вывозить убитых никто даже не пытался».

Дивизии сгорали одна за одной, но генералу Болдину всё же удалось взять высоту и собрать там последние силы для решающей атаки.

Военная хитрость

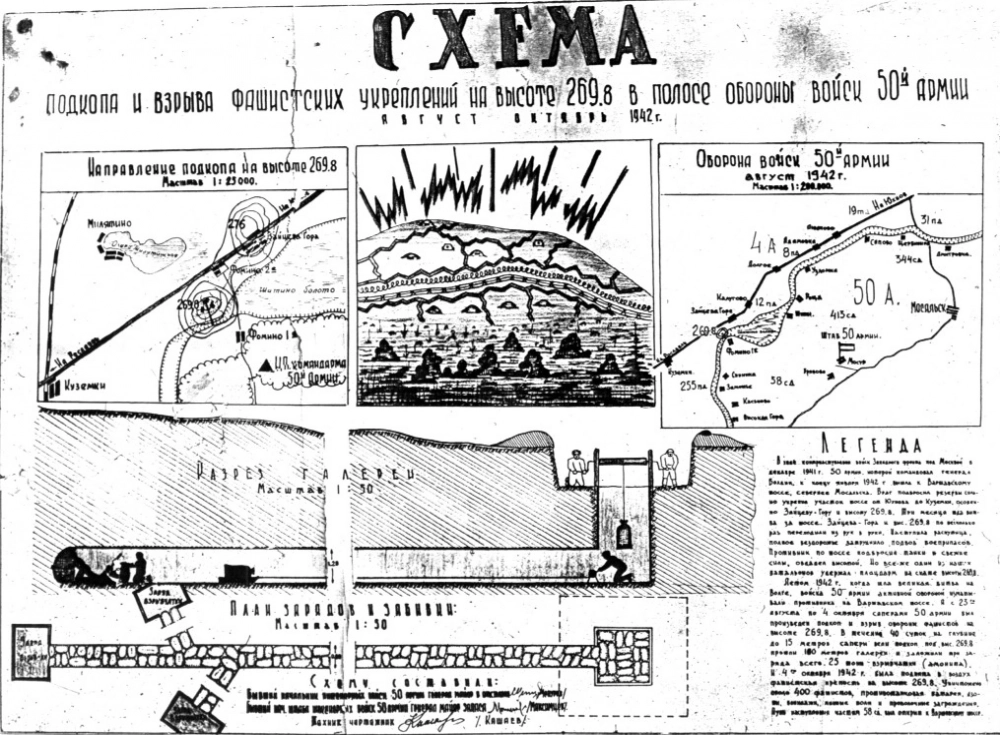

В конце лета, когда почва подсохла, генерал приказал делать под гору подкоп. В своих мемуарах Болдин рассказал, что на эту идею его натолкнул исторический эпизод. В 1552 году, когда русский царь Иван Грозный осаждал Казань, его воины прокопали под стенами Казанского кремля минную галерею и заложили в неё заряд огромной мощности (11 бочек пороха). После взрыва часть стены рухнула, в пролом бросились русские воины. Казань пала.

Спустя 400 лет после этих событий помощник начальника инженерных войск 50-й армии майор Максимцов должен был с передовых позиций определить наилучшее направление подкопа и место для взрыва.

Со всей армии собрали команду из 43 человек, в основном горняков из Донбасса. Командовать ими назначили уроженца Калужской области лейтенанта Новикова.

Ночью 26 августа команда скрытно выдвинулась на передовые позиции. Работа началась в 70 метрах от переднего края немцев.

В конце сентября лейтенант Новиков доложил в штаб армии, что слышит, как над ним немцы под гармошку пляшут. Ещё несколько дней ушло на прокладку двух рукавов к блиндажам и противотанковой батарее врага. 29 сентября Максимцов и Новиков проложили по шахте детонирующий шнур. В три камеры заряда заложили 25 тонн тротила.

4 октября 1942 года на передний край в районе подкопа прибыл весь штаб 50-й армии вместе с командармом. «Все, что произошло потом, нельзя было передать словами, — вспоминал он позднее. — Земля под ногами задрожала так, словно страшная, неведомая, неподвластная человеческому разуму сила пыталась вырваться наружу, чтобы поглотить всё живое в округе. Казалось, что высота от внутреннего удара подпрыгнула. Через мгновение из неё вырвался огромных размеров земляной столб. Языки ярко-оранжевого пламени озарили высоту в предрассветной мгле. Ещё в воздухе стоял протяжный гул от взрывов, как на переднем крае, на расстоянии до километра, начали рваться минные поля — наши и противника».

В клубящуюся после взрыва пыль пошла советская пехота. На месте немецких позиций красноармейцы нашли воронку сто метров в диаметре и десять метров глубиной. Не встречая сопротивления, они заняли то, что осталось от высоты 269,8 и деревни Фомино-1.

Памятная табличка на Зайцевой горе сообщает, что при взрыве 4 октября 1942 года погибло около 400 немецких солдат. Говорят, что ветераны вермахта, которые приезжали сюда после войны, против этой цифры не возражали.

Как бы там ни было, долго удержаться на высоте советским войскам не удалось, вскоре они были выбиты немецкой контратакой на прежние позиции у болота. Новый 1943 год немцы встречали на Зайцевой горе. Весной они ушли сами, в рамках операции «Буйвол» сократили линию фронта, высвобождая дивизии для Курской дуги.

«Живым — жизнь награда»

Одним из оставшихся в живых солдат стал калужанин Александр Апполонов. Родился он 6 апреля 1924 года в деревне Пышково Ферзиковского района. До войны учился в железнодорожном техникуме.

13 марта 1942 года Александра призвали Калужским райвоенкоматом Тульской области в ряды 58-го запасного стрелкового полка действующей 50-й армии. Ему присвоили звание старшего сержанта. Так юноша, не нюхавший пороха, попал на Зайцеву гору.

Чудом дожив до октября 1942 года, Александр Апполонов был тяжело ранен. Как он вспоминал позднее, в госпитале его разыскал замполит части. От него солдат и узнал, что из его воинской части в живых осталось лишь двое, что он был представлен к награде. Удивившись, что награда не дошла до солдата, замполит проявил дотошность и настойчивость: «Я сам подписывал документы к награде и добьюсь, чтобы вас, двоих выживших, наградили».

Своё обещание замполит выполнил, разыскал следы пропавших наградных документов. Только в наградном отделе, куда удалось пробиться, получил замполит однозначный ответ: «Награждать приказано только мёртвых, а живым — жизнь награда». Эту фразу солдат запомнил на всю жизнь и часто её повторял 9 Мая.

Свой орден Славы III степени Александр Апполонов все же получил 7 мая 1970 года, накануне празднования 25-летия Победы.

Кстати

После госпиталя, выучившись на морского лётчика, Александр Апполонов служил в военно-морской авиации в Северо-Двинске. Службу закончил в 1950 году. После демобилизации всю жизнь проработал инженером на Калужском электромеханическом заводе. Стаж старейшей заводской династии Апполоновых насчитывает более 300 лет.